前言:中文期刊網精心挑選了京劇表演藝術手段范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。

京劇表演藝術手段范文1

【關鍵詞】戲曲;表演;意義;內容;形式

中圖分類號:J802 文獻標志碼:A 文章編號:1007-0125(2015)12-0023-02

表演藝術是中國戲曲藝術的中心和生命,而表演藝術本身,既是一項復雜的藝術創造工程,又是一項復雜的系統工程,涉及的范圍廣,觸及的層面深,要求的水準高。

具體而言,戲曲表演藝術的要點,有以下三個方面,下面分別進行研究與論述。

一、表演藝術的重要意義

戲曲表演藝術的第一個層面,是它的重要意義。這是一個理性認知系統,也是一個智力支撐系統和能量之源系統,更是一個“軟系統”。因為只有充分認識到表演藝術的重要意義,才能更自覺、更積極、更主動、更有創造性地做好戲曲表演工作。誰都知道,理性認知對于人的行為具有重要影響作用乃至決定作用。

表演藝術是中國戲曲的中心和生命,如果沒有表演藝術,那么就只有案頭的劇本而沒有真正的舞臺藝術,因而也就沒有真正的戲曲藝術。中國戲曲素有“角的藝術”之稱,說的也正是以演員表演為中心和生命。關于這一點,京劇大師程硯秋先生說得十分明確透徹:“我國傳統表演藝術和西洋演劇的最大區別之一是,在舞臺藝術的整體中,我們把表演提到至高無上的地位。西方雖然也有表演中心理論,而且是主要學派,但終不能像中國學派這樣把表演看作是唯一的。歐洲戲劇的發展規律是:時代的美學觀點支配著劇本寫作形式,劇本寫作形式又在主要地支配著表演形式;戲曲卻是:時代的美學觀點支配著表演形式,表演形式在主要地支配著劇本的寫作形式。”[1]梅蘭芳大師也強調:“中國觀眾除去要看劇中的故事內容以外,重看表演……群眾的愛好程度,往往取決于演員的技術。因而京劇舞臺藝術中以演員為中心的特征,更加突出。”[2]不僅京劇如此,其他各地方戲曲劇種,皆如此。

二、表演藝術的主要內容

戲曲表演藝術的第二個層面,是它的主要內容。這是一個實體系統,也是一個“硬系統”。因為內容是一切事物內部諸要素的總和,同樣,表演內容也是戲曲表演藝術內部諸要素的總和。

具體來說,戲曲表演藝術的主要內容,有以下幾個方面:

(一)塑造人物形象

塑造人物形象是戲曲表演藝術的“最高任務”,衡量一個演員表演藝術的高低優劣,一個最為重要的尺度,就看他所塑造的舞臺人物形象的高低優劣。許多戲曲大師,首先以塑造出成功的人物形象為其藝術成就的亮點和看點、力點與支點。例如梅蘭芳所塑造的楊貴妃(《貴妃醉酒》)、虞姬(《霸王別姬》)、西施(《西施》)、穆桂英(《穆桂英掛帥》)、梁紅玉(《抗金兵》)、韓玉娘(《生死恨》)、趙艷容(《宇宙鋒》)等人物形象,都是典型形象。又如京劇花臉名家郝壽臣,在《捉放曹》等17出曹操的劇目中,成功地塑造出不同性格、不同思想、不同情感的曹操形象,被譽為“活曹操”。再如京劇武生名家蓋叫天(張英杰)先生,在《十字坡》《武松打虎》《快活林》《獅子樓》等劇目中,成功地塑造出不同的武松形象,也贏得了“江南活武松”的美名。如此等等,不勝枚舉。

(二)表現劇本內容

表現劇本內容也是戲曲表演藝術重要的任務之一。包括劇本的主題立意、故事情節等等。尤其是劇本的現實意義與文化意蘊,更是要著力表現的。例如梅蘭芳表演的《抗金兵》,周信芳表演的《文天祥》,就與中表現中華民族偉大的愛國主義思想緊密相連。

(三)體現流派風格

流派是中國戲曲的一個十分重要的藝術特征,也是戲曲表演藝術的一個十分重要的命題。流派是藝術流派的簡稱,指的是“在中外藝術發展的一定歷史時期里,由一批思想傾向、美學主張、創作方法和表現風格方面相似或相近的藝術家所形成的藝術派別。”[3]流派以獨特的藝術風格為核心標志。中國戲曲的流派以創始人的姓氏命名,有一批代表劇目,并有獨特的藝術風格和傳人。例如“梅(蘭芳)派”,代表劇目有《霸王別姬》《貴妃醉酒》《天女散花》《黛玉葬花》等,藝術風格是雍容華貴、中正平和,傳人有梅葆玖、楊榮環、李炳淑等,第三代傳人有李勝素、高紅梅、董圓圓等。又如評劇的“新(鳳霞)派”,代表劇目有《花為媒》《劉巧兒》等,藝術風格是清新優美、婉轉動人,尤以流利的花腔――疙瘩腔著稱。傳人有谷文月、劉淑琴、王向陽等。淮海戲也有“谷(廣發)派”,代表劇目有《包公鍘國舅》《皮秀英四告》等。

(四)展現劇種風格

不同戲曲劇種有著不同的藝術風格,因此戲曲表演藝術要展現不同的劇種風格。例如龍江劇表演藝術家白淑賢,就充分展示出龍江劇的粗獷、豪放、土野、自由的藝術風格,并凸顯出其反串、書法等精功絕技。

三、表演藝術的必要形式

戲曲表演的第三個層面,是它的必要形式。這是一個保證系統,也是一個配套系統。因為形式和內容是一對范疇:內容決定形式,形式為內容服務并反作用于內容。既沒有無形式的內容,也沒有無內容的形式,形式與內容要有機統一,完美結合。

具體而言,戲曲表演藝術的必要形式,有以下幾種:

(一)四功五法

四功五法是戲曲表演的外在形式,也是主要藝術手段。幾乎所有中國戲曲的表演藝術,都離不開“四功五法”。

“四功”中的唱念做打,有的劇種為唱念做表,并無太大區別。五法中的手眼身法步,有的劇種為口手眼身步,也大同小異。

(二)程式化

程式化是戲曲表演的另一個形式特點。程式化以程式動作為標志,程式動作又是生活動作的提煉、加工、美化。戲曲的表演動作,一舉手一投足,無不運用規范化的程式動作。如“圓場”“走邊”“起霸”“趟馬”“整冠”等等。

(三)絕活

戲曲表演藝術還常有各種絕活的運用,這也是一種外在形式。例如吞火、噴火、變臉、甩發、玩串珠、打出手等等。這些絕活又常含有雜技、魔術、武術等表演元素。

(四)行當化

戲曲表演藝術又以行當化為形式特點。行當即“戲曲演員專業分工的類別。根據所演不同的腳色類型及其表演藝術上的特點逐漸劃分形式”[4]。中國戲曲的行當劃分由簡到繁,各個劇種又有所不同。京劇分為生、旦、凈、丑四行,各行又細分為多個分支,如生行又細分為老生(文老生、武老生、文武老生)、小生(扇子小生、翎子小生、紗帽小生、武小生、窮生等)、武生(長靠武生、短打武生)、紅生等。而漢劇、粵劇則分末、凈、生、旦、丑、外、小、貼、夫、雜十行。秦腔則分老生、須生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大凈、毛凈、丑等,并細分為28類。各行均有不同的表演要求與形式。

參考文獻:

[1]程硯秋.程硯秋文集[M].北京:中國戲劇出版社,1959:74.

[2]余秋雨.戲劇理論史稿[M].上海:上海文藝出版社,1983:651.

京劇表演藝術手段范文2

【關鍵詞】戲曲;花旦;表演;職責;特點;要務

中圖分類號:J812 文獻標志碼:A 文章編號:1007-0125(2015)12-0048-01

花旦是戲曲旦行中的重要一種,表演是花旦的藝術生命。然而,戲曲花旦表演藝術本身,又是一項全方位、系列化、深層次的復雜系統工程。具體而言,可以將其分解為以下三個理論層面來進行系統化解讀與研析。

一、花旦的職責

作為戲曲旦行中的重要一種,花旦的職責是:扮演天真活潑或放浪潑辣的青年婦女。有的劇種,例如京劇,又將花旦細分為以下幾種:一是閨門旦,扮演“小家碧玉”式的年輕姑娘,例如《金玉奴棒打薄情郎》中的金玉奴;二是玩笑旦,扮演民間,例如《小上墳》中的黃素貞;三是刺殺旦,扮演毒兇狠的女性,例如《翠屏山》中的潘巧云;四是潑辣旦,扮演性格潑辣爽朗的女性,例如《刺巴杰》中的馬金定。

二、花旦的表演特點

戲曲花旦總的表演特點是:重做工與念白,兼重唱功。根據更細的分類,又各自有不同的表演特點:閨門旦的表演特點是重做工、念白和唱功,念白又分京白、韻白;玩笑旦的表演特點是重念白,很少唱功,常說京白;刺殺旦的表演特點是重做工,要有跌撲等動作技術,并重說白;潑辣旦的表演特點是重做工,要有一定的武功,并常有男性動作,如耍大杠子、摔跤等,也重說白。上述各類型的花旦,在做功方面尤重臺步和“圓場”動作。

三、花旦的表演要務

戲曲花旦的表演要務有以下幾點:

(一)創造人物形象

戲曲花旦表演的第一要務,是創造人物形象,花旦及其各種細類的劃分,目的是為了更好地創造人物形象,而不是類型化,更不是僵化。所以前輩表演藝術家早就強調:“演人不演行。”在這方面,有許多成功的典范。例如京劇“四大名旦”之一荀慧生先生,就以演花旦著稱于世,他演出了京劇劇目50余出,數目之多列“四大名旦”之首。其中,代表劇目有《紅娘》《荀灌娘》《杜十娘》《魚藻宮》《丹青引》《香羅帶》《柳如是》《勘玉釧》《霍小玉》《紅樓二尤》等。“在這些劇目中,荀慧生塑造的有初戀的少女、伶俐的丫環、宮闈貴婦、巾幗英雄等各種不同身份、性格的婦女形象。如天真善良、為人正直的金玉奴、紅娘;敢于沖破封建禮教、爭得婚姻自主的呂昭華、錢玉蓮、陳秀英;正義果敢、勇于向邪惡勢力斗爭的杜十娘、尤三姐、晴雯;武藝高強、助人為樂的十三妹;馳騁疆場的荀灌娘等等,從不同角度揭開了我國婦女熱愛自由、仇視邪惡、反抗封建的高貴品德。”[1]

塑造各種不同的人物形象,重點是表現不同環境、不同人物關系中的不同人物感情和性格特點,一定要避免千人一面的弊病。

(二)運用多種手段

要創造人物形象,必須運用多種表演手段,除了本行當的“四功五法”(唱、做、念、打和手、眼、身、法、步)以外,還要廣收博采,兼收并蓄。例如荀慧生先生,就在運用花旦本行表演手段的基礎上,大膽吸收青衣、花衫、刀馬旦的表演手段,并在唱腔上融花旦、小生、老旦、老生的技巧為一爐。

當然,多種手段的運用,仍然是為創造人物形象服務的,這正如荀慧生先生自己所說:“演員在臺上,無論唱、念、做、打,都必須從人物的需要出發,都必須為表現劇中人的思想性格服務。”[2]

(三)凸顯流派特色

流派是中國戲曲的一個主要特征,各戲曲劇種中的各個行當,大多都有不同的藝術流派。例如京劇的“四大名旦”――梅(蘭芳)派、尚(小云)派、程(硯秋)派、荀(慧生)派;“四小名旦”――李(世芳)派、張(君秋)派、毛(世來)派、宋(德珠)派;豫劇的常(香玉)派、馬(金鳳)派、崔(蘭田)派、閻(立品)派、陳(素貞)派;越劇的袁(雪芬)派、傅(全香)派、徐(玉蘭)派、范(瑞娟)派;淮劇的筱(文艷)派;揚劇的華(素琴)派;淮海戲的谷(廣發)派;黃梅戲的嚴(鳳英)派;評劇的白(玉霜)派、新(鳳霞)派……如此等等,不勝枚舉。

流派是藝術成熟的重要標志之一,也是表演藝術的亮點與看點、力點與支點。因此,戲曲花旦演員必須在表演中凸顯流派特色,要歸一門派。

京劇表演藝術手段范文3

【關鍵詞】程式性;戲曲;特征;體驗

中圖分類號:J802 文獻標志碼:A 文章編號:1007-0125(2016)07-0043-01

一、程式來源于生活

通過對戲曲程式的學習和剖析,充分說明戲曲的程式性是來自于生活的,但同時它又高于生活,它把我們平時生活中的習慣進行美化,選出具有鮮明的代表性動作,然后進行舞臺裝飾,以強調戲曲程式性動作的特性,使它作為在舞臺上的形象比在生活中的形象更清楚、更鮮明,更美、更準確。以生活出為基礎,選則關鍵動作,進行修飾,每一種技術技巧格式都是在創作具體人物的過程中形成的,當它完成以后,又可作為其他藝術模仿和進行人物再創造的形象點,并漸漸成為可以廣泛應用的規范。

二、程式高于生活

《中國大百科全書――戲曲、曲藝》卷概論篇(張庚撰寫)為中國戲曲概括了三個特征,其中之―便是“程式性”,另外兩個特征是“綜合藝術性”和“虛擬性”。而這都是戲曲藝術特征,它們之間是相互聯系的。1993年,陳斌善發表于《文藝報》的文章更有深度明確的辨析“以表演藝術為核心的中國戲曲,在長達千余年的發展史中,創造了一系列用非自然語言的技藝密碼“講話”的語匯。按不同表達媒介,可劃分為三大類:一是“裝飾語匯”類,二是“形體語匯”類,三是“聲響語匯”類――這種源于自然的程式說明,就使觀眾能欣然領悟其內涵的技藝密碼。”由此可見生活是制造藝術程式性的源泉。很多舞臺程式就是對生活現狀的提煉和摹擬,戲曲演員不僅僅是對生活的直接摹擬和體驗,而且致力于廣泛的間接生活和各種表演領域,從中吸收創造靈感,諸如民歌說唱、詩詞舞蹈、武術雜藝、書畫雕塑、花開花落、鳥飛魚躍、裊裊輕煙,直至行云流水的動態等種種生活規律和藝術規律,都是戲曲演員體驗和觀察的視野范疇,或模仿,或提升,然后加入自己的角色構思,塑造成為種種表演形式。

三、程式的繼承與發展

(一)取其精華,去其糟粕。在歷史發展的長河中,把前人的藝術作品同自己的生活理解結合在一起,利用舊作品,改造新程式并發展。梅蘭芳曾經提出了中國戲曲程式性演變和運用的三項定律:“第一,程式性的變化和運用一定要從生活出發,這是戲曲程式行的依據。第二,程式性,它的改變不能超越一定的范疇,第三,程式性的變化和運用首先要求穩,其次,要有步驟有順序地求創新。”從整體看來,戲曲程式性是以演員為中心,演員來看劇目的主要的賞美和娛樂,由于程式性和戲曲形象、動作不明確,表現力就更為重要,同時它又為觀賞者留下豐富的想象,甚至可以激發創作者的想象空間。這些都說明程式性是戲曲精髓的一個重要組成部分,不能獨立看待。到底是要保持“原汁原味”還是符合現代化改革成“時髦”戲曲?我認為要創造出生動鮮明的舞臺形象,同時也不斷地把新的想象力帶進了傳統的程式性體系中來,使程式性能跟隨生活的變化而發展,不致成為固定的模式。

(二)與時俱進,勇于創新。我們經常說沒有程式就沒有原則,是指戲曲本身的一切表現手法都需經過程式性進行加工,不是說程式性是一成不變的東西。《中國京劇表演藝術的美學特征》演講內容:“提起戲曲的程式,有些人就以為凡‘程式’一定是陋習,一定是被框起來的,一定是對戲曲改革了。其實,我個人認為世界上各種藝術都與戲曲一樣存在著程式性,沒有了程式性就沒有了藝術。”京劇表演藝術家李玉聲先生曾說:“唱、念、做、打、舞,手、眼、身、心、步,不是手段,它是表演者永遠攀登的十座高峰.這些是戲曲的程式性,京劇的本質,是京劇的核心。”專業戲曲表演者從小就要接受各種形式的嚴格練習,這樣才能保證以后正式登臺的水平和質量。京劇演員在繼承與改革創新方面作出探索在繼承,挖掘傳統劇目的基礎上,更要創作一批優秀的新編歷史劇和反映當代生活的現代戲。戲曲表演者必須堅持刻苦的訓練,把大量表演程式進行積累,才有可能結合我們的生活進行體驗,進行舞臺形象的塑造。

四、結論

程式性是中國戲曲藝術在怎樣表現生活這一問題上的一個重要藝術表現。中國戲曲舞臺上的特殊性和這一條藝術定律有著密切的關系。我們說沒有程式性就沒有中國戲曲時,這里面實在包含著太多的意義。程式性在表演劇情和人物刻畫形象中是取之不盡的,運用程式性的方法方式也是變化莫測的,我們戲曲要具備“一套程式,萬千性格”的表演方法來利用好每套精心創造的程式,拒絕“匠藝式”的表演方法。只要表演者掌握了程式性運用中起承轉合的原則,按戲曲表演藝術的規律進行再創作并加以創新,就會在京劇的舞臺上創造出更多更好的劇目,戲曲藝術也會更加繁榮。但是不管怎么樣,都要保存戲曲的程式化這一特點,它是戲曲的核心,表演的手段,演員與觀眾的紐帶。

參考文獻:

[1]中國藝術研究院戲曲所.戲曲研究[M].北京:文化藝術出版社,2006.

[2]黃克保.戲曲表演研究[M].北京:中國戲劇出版社,1992.

[3]宋俊華.中國古代戲劇服飾研究[M].廣東:廣東高等教育出版社,2003.

京劇表演藝術手段范文4

一、“人”為“真”之本 從一般意義上說,導演在進行二度創作時,應以“演人”為目的,以“人演”為手段。戲要“演人”,要塑造鮮活的人物性格。戲要“人演”,演員要充分具備唱、念、做、打的表演能力。戲曲導演心中有沒有戲曲之“真”,關鍵在于導演手法能否為“人”所用,是否有利于“人”的發揮。衡量一部戲的優劣,并不在于手段運用的多寡,而是在于這些手段對“人(演員)演人(人物)”這件事而言,是支持還是阻礙。導演手法若使用恰當,烘托、幫助、突出了“人”,就是一股“正能量”。反之,如果導演使戲曲遠離了“人”,變得沒有“人味兒”,便是危險的信號。 是否本著“人演人”的原則和用心做戲的誠意,決定了戲的生命力。例如國家京劇院近年創排的新戲《慈禧與德齡》便充分考慮到了這一點,重視塑造人物性格,打破了慈禧專橫霸道、冷酷無情的固有形象,演繹了一個別樣的慈禧。她既有狠辣手腕,也有護犢深情,情牽社稷危亡,也懷念兒女情長。導演聯合編劇和唱腔設計,努力塑造一個立體、多面、鮮活、飽滿的慈禧。“這一個”慈禧集當權者、長輩、女人的多重身份,極具人性化。很多生活場景的設置,如德齡帶著慈禧照相的場景充滿了生活情趣。觀眾來看戲,既能聽到傳統京劇的腔調和韻律,又能夠感受到這個時代特有的節奏和場景,看到的是一個活生生的慈禧,一部活生生的京劇。 二、“表”為“導”之心 戲劇家徐曉鐘說:“西方的導演們從中國戲曲的表演中(當然也從日本和印度的舞臺藝術中)一眼看出了戲劇的另一本性——活人的精湛表演。中國戲曲觀眾到劇場,最感興趣的不是形式寫實、描摹逼真的舞臺布景,而是演員的表演;他們更感興趣的是演員高超的歌唱和舞蹈的技巧與精湛的演技。”正是從這個意義上,我們談影視的處理手法掌握在導演手里,而戲曲的程式技巧則掌握在演員手里。 演員表演的中心是創造角色,成功地塑造出舞臺人物形象。導演的任務是最大限度地激發演員的潛能,幫助演員形成對他所扮演的人物的態度。如演關羽的演員對角色是崇敬的;演李逵是帶著親切偏愛的心情的;對王寶釧是寄予無限的同情和贊美的。演員要在舞臺上創造出有血有肉而又有藝術性的人物形象,還應該有對人物感情的體驗,因此導演應該幫助演員去捕捉戲中人物內心各種細微的變化,用京劇特有的身段、唱腔等形式巧妙生動地表現出來。在這個過程中,需要導演和演員不斷磨合和緊密配合,表導一體,才能讓演員發揮潛能,實現表演價值。

三、“藝”為“景”之核 早期的戲曲舞臺裝置非常簡易,主要是一桌二椅等具有中性化、高度抽象意義的物件。后來在上海的新式舞臺上,開始有了機關布景的設置與運用。隨著新技術的發展,聲、光、電、多媒體等科技手段的采用,本可以營造劇場氣氛,增強藝術表現力。但是,如今濫用舞臺科技已淪為“新俗套”、“新窠臼”,舞臺被華而不實的包裝、堆砌所充斥,布景、裝置、科技、排場喧賓奪主。 以服裝為例,京劇行頭以明代服制為主要樣式變化而成,所以《貴妃醉酒》中的楊貴妃的行頭打扮并不是唐朝的風格。鳳冠、女蟒一派富麗堂皇,無處不體現著這位“三千寵愛一身專”的貴妃氣質,“臥魚”時宮裝飄帶四散,更顯舞姿曼妙,使人物表演得心應手。許久以來,楊貴妃的這一身打扮早已是舞臺上的經典,令人叫絕。但現在有些新編戲在服裝上拘泥于題材所在的朝代,反而影響了可舞性,干擾了演員的表演。有些新戲由于淡化表演,弱化表演的內核,專注于服裝、布景等外在因素,變成導演大賣藝、舞美大賣藝,使演員無用武之地,華而不實,成了勞民傷財的“短命戲”。京劇名家劉長瑜說:“哪朝的戲就要做哪朝的服裝,我認為這就等于倒退了。”這是值得我們反思的。 舞美淹沒了演員的表演,也使得時空本可以靈活轉換的戲曲變得越來越笨重,越來越偏向于寫實。京劇大師梅蘭芳曾說:“我在四十年前創作新戲時,大部分使用了布景;在這幾十年的摸索過程中,感覺到在某些戲里,布景對表演是起了輔佐烘托的作用的,但一般的使用布景,或者堆砌過多,反而會縮小表演區域,影響動作。”有的戲搞成“舞美航母”,只有很少的大劇場能裝得上,這樣不但下不了鄉,就連中小城市都不能下,而且沒法進行課堂教學。過分表現舞臺布景的獨立性,只會破壞表演,破壞戲曲藝術的整體性。 縱觀京劇歷史上的創排劇目,經過時代車輪碾壓后還屹立不倒、常演于舞臺上的,還是那些最大限度還原京劇寫意性的劇目。只有這樣的劇目才真正體現了京劇不受時空限制的獨到特征,也只有這樣的劇目,觀眾聽的是腔,看的是角,記住的是韻律,留下的是人物。 四、“花”為“葉”之主 清代戲曲家李漁說“一人一事為主”,戲曲本就不以復雜的人物關系,或跌宕的情節故事為主,主演的個人藝術魅力才是戲曲舞臺所要表現的重點。在有限的空間里,配角、龍套要給主演的表演空間讓位。主演是“紅花”,配演皆為“葉”,“綠葉扶紅花”是戲曲的歷史規律。綠葉貴在扶花、襯花,不能壓花、擠花、欺花。 例如《天女散花》是天女在舞綢,《霸王別姬》是虞姬在舞劍,如果加入一群舞女來舞綢、舞劍,主演及其功夫就不突出了。近些年,有不少新創劇目出現大隊人馬的群舞、歌隊、龍套角色堆砌,為的是要制造所謂的舞臺氣氛。新編戲中,熱衷于搞大歌舞,以眾多人物擠壓中心人物,以群歌群舞淹沒主演表 演,把與戲曲的內容無關,與唱、念、做、打的程式化身段無關的群歌群舞運用在戲里,顯得格格不入。這種“人海戰術”,“大場面”的豪華包裝,實際上是為了遮蓋戲劇性的貧乏、人物的蒼白,正所謂是“戲不夠,群舞湊”。 因此,戲曲舞臺上,歌舞手段應為推動劇情、表演故事、塑造人物服務。京劇是角兒的藝術,從觀眾的觀劇角度來看,集中力量突出重點的表演結構,有助于讓觀眾聚焦表演的精髓,實現良好的舞臺效果。和諧的花葉關系,才能帶給觀眾更好的觀劇感受,使其更流暢地彼此溝通。 五、“技”為“戲”之體 京劇里有句話,叫做“技不離戲”。戲曲的程式具有高度的技巧性,演員以大量的時間和精力去熟練“技”的把握。在故事情節里,“技”不是蒼白的行動表演,不是無謂的肢體動作,而是情感表達的基本方式。唱念做打的表演上有“亮點”,戲才有“看頭”。比如《大保國·探皇陵·二進宮》是生、凈、旦三個人輪唱的結構;《四郎探母》是西皮到底的唱腔;《文昭關》則有表現由入夜到天明須發皆白的老生二黃成套唱腔。《坐樓殺惜》是做功戲,并沒有高難動作,但是把人物情感變化的內心世界表現得非常細膩傳神。

20世紀60年代的新編歷史劇,如《白蛇傳》《楊門女將》《趙氏孤兒》《秦香蓮》等都成為新的經典保留下來,常演不衰,就是因為突出了表現人物的唱、念、做、打等高

“含金量”的技藝。《楊門女將》前面以青衣應工,后面以刀馬旦應工,觀聽過癮;《白蛇傳·斷橋》聲情并茂。新時期的《曹操與楊修》通過花臉、老生的表演,突出心理和幻覺;《駱駝祥子》前面的洋車舞,表現祥子初買新車的喜悅激動;后面的雙醉舞,用意象化的舞蹈表現酒醉,并結合、吸取了芭蕾等技藝因素。 現在有的新戲失去了反復咀嚼,百看不厭的魅力,原因就在于表演技藝化,只滿足于情節敷衍,圖解劇本。因此,想要恢復京劇的活力,恐怕要記住“情感在左,技巧在右”這一法則,既要有人物有情感,又要有功底有技巧。 六、“魂”為“痕”之根 蘇聯導演丹欽科曾說過“導演應該死在演員身上而復生。”戲曲導演鄭亦秋也曾說:“好的導演藝術,看完戲以后,雖然不見導演,但體現導演之魂。導演的痕跡不能在臺上無處不在,但是觀眾能感覺到導演的靈魂,感覺有導演的戲與沒導演的戲不一樣。”這兩位導演表達了同一個意思:戲曲導演藝術要在表演藝術中去體現,而不是游離于表演藝術之外去自我體現。 鄭亦秋導演的戲,如《楊門女將》《趙氏孤兒》《穆桂英掛帥》,都是成功之作,正是因其將導演的靈魂附在了表演的身上。導演追求自己的風格本來無可厚非,但過分顯示導演技法,把表演藝術擠到一旁。演員失去了創造機會和創造意識,而成為活的道具、棋子和傀儡的時候,觀眾想看表演的期待就被導演的痕跡淹沒了。 所以說,如果導演有賣弄手法、嘩眾取寵之心,而無扎扎實實塑造人物之意,把演員當成裝飾品來任意擺設,那么,即使戲里處處可見導演之“痕”,卻惟獨沒有導演之“魂”。 結語 “一語天然萬古新,豪華落盡見真淳。”任何一門藝術都要遵循自身的基本規律才能不斷發展。國家京劇院傳承的是京劇的內在精神,而并非只是京劇的外部輪廓。國家京劇院近年來創作的新戲,無不深入對京劇本體進行思考,推崇“返璞歸真”的導演理念:比如《慈禧與德齡》從新的視角,重在人物復雜內心性格的刻畫和深度形象的塑造,是貫徹“演人”的思想;《安國夫人》充分運用程式化的表現手法,展現“角兒”身上的技藝,是強調“人演”的魅力;正在創作的《絲路長城》雖然與國家大劇院合作,卻不在舞美設計和舞臺裝置上走豪華路線,是本著回歸京劇藝術本體的態度,進行扎扎實實的創作,回歸戲曲“本真”,不迎合,不敷衍,不忘初心,不忘來路,以質樸之風體現戲曲藝術固有之美,是當下戲曲導演任重而道遠的職責。

注釋:

徐曉鐘.向“表現美學”拓寬的導演藝術,北京:中

京劇表演藝術手段范文5

北京市教委體美處副處長王軍表示,短期培訓并不奢望老師的京劇唱功如何了得,但讓每個教京劇的老師都能開口唱是一個基本要求。 唱京劇只是形式,關鍵是希望通過系統的學習,使孩子們培養對民族藝術的興趣。

在湖北,據不完全統計,試點學校各年級近3萬學生將學唱京劇。在一份抽樣調查中,28名小學生有21人表示對京劇感興趣,7人認為學習傳統文化不一定非得學京劇,像剪紙、書法等,都可以了解和掌握。

說起京劇京中小學課堂,上海向紅小學校長蘇虹對此并不意外,“我們學校已經有13年京劇特色學校的歷史了。” 據蘇虹介紹,向紅小學一直以來可謂是“學唱京劇總動員”。早幾年,學校已經有自編教材《京韻入門》,所以每個班每個星期都會有一堂專門的“京韻入門”課。課堂上系統地教學生“唱、念、做、打”,“生、旦、凈、丑”等基本常識,老師也會給孩子們欣賞《窮人的孩子早當家》、《都有一顆紅亮的心》等經典京劇唱段。到一定進度后,再教孩子們學唱一些簡單的唱段。

天津市教委體衛藝處劉恒岳老師說,京劇進校園在本市已經有相當長的時間了,但京劇進課堂不同于進校園,不再是以往面向少數學生,而是面向全體學生,開展素質教育。本學期,市教委計劃在中小學中開展京劇的示范教育,讓15-20場經典劇本進校園,讓師生們感受京劇的魅力,在京劇進課堂的具體教學中,將以聽賞為主,讓學生進行直觀的模仿性學習。

寧波市第十五中學(實驗校區)被確定為試點學校后,從3月3日起進行了一項新的嘗試:原來課間和午間的時間,校園廣播大多播放流行音樂,現在被京劇唱腔所代替。學校廣播節目先播放帶有京劇韻味的現代歌曲《說唱臉譜》,讓同學們有一種親近感。接著再播放京劇名家梅蘭芳的《貴妃醉酒》選段。該校黨支部書記、副校長吳巧玲表示,京劇是國粹,有必要讓年輕一代來學習傳承。學校這樣做,首先就是為了讓同學們對京劇產生興趣,由欣賞了解到學唱。目前,學校第二課堂已經成立了戲曲京劇班,讓有興趣的同學接受個性化的強化學習。

如今,在各大試點學校已經發起了一股學習京劇的熱潮。京劇,作為中國的國粹,是中華民族戲曲表演藝術的代表,是立于世界之林的民族藝術。教育部在中小學開展京劇進課堂試點工作,體現了對弘揚中華民族優秀傳統文化的重視。京劇進課堂將是陶冶學生的情操、培養審美情趣、提高藝術欣賞能力、弘揚傳統藝術的有效嘗試。

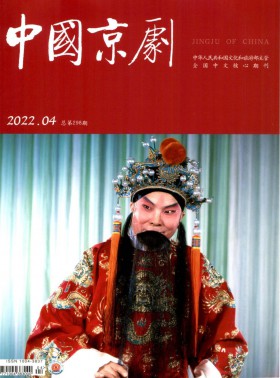

中國京劇

京劇,也稱“皮黃”,由“西皮”和“二黃”兩種基本腔調組成它的音樂素材,也兼唱一些地方小曲調(如柳子腔、吹腔等)和昆曲曲牌。它形成于北京,時間是在1840年前后,盛行于20世紀三、四十年代,時有“國劇”之稱。現在它仍是具有全國影響的大劇種。它的行當全面、表演成熟、氣勢宏偉,是近代中國戲曲的代表。 中國京劇是中國的“國粹”,已有200年歷史。京劇之名始見于清光緒二年(1876)的《申報》,歷史上曾有皮黃、二黃、黃腔、京調、京戲、平劇、國劇等稱謂,清朝乾隆五十五年(1790年)安徽四大徽班進京后與北京劇壇的昆曲、漢劇、弋陽、亂彈等劇種經過五、六十年的融匯,衍變成為京劇,是中國最大戲曲劇種。其劇目之豐富、表演藝術家之多、劇團之多、觀眾之多、影響之深均為全國之冠。

京劇是綜合性表演藝術。即唱(歌唱)、念(念白)、做(表演)、打(武打)、舞(舞蹈)為一體、通過程式的表演手段敘演故事,刻畫人物,表達“喜、怒、哀、樂、驚、恐、悲”的思想感情。角色可分為:生(男人)、旦(女人)、凈(男人)、丑(男、女人皆有)四大行當。人物有忠奸之分,美丑之分、善惡之分,各個形象鮮明、栩栩如生。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,京劇經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

15首京劇教學曲目

一年級《報燈名》

二年級《窮人的孩子早當家》

三年級《都有一顆紅亮的心》《甘灑熱血寫春秋》

四年級《接過紅旗肩上扛》《萬紫千紅分外嬌》

五年級《猛聽得》 《要學那泰山頂上一青松》

六年級《包龍圖打坐在開封府》《你待同志親如一家》

七年級《兒行千里母擔憂》 《猛志在胸催解纜》

京劇表演藝術手段范文6

一、武旦刀馬不分家

武旦是表演一些精通武藝的女性角色,大致分為兩大類。一類是短打武旦,穿短衣裳。這類的武旦一般是不騎馬的。她重在武功,重在說白,還有一種特殊的技巧,就是打出手。有的還以跌撲取勝,演唱和表演在戲里的比重較輕。這樣的戲有很多,例如《打焦贊》的楊排風,《泗州城》的水母,《打店》的孫二娘,《搖錢樹》的張四姐等,都屬于短打武旦。另外一類是長靠武旦,就是婦女也穿上大靠,頂盔貫甲。這樣的角色一般都是騎馬的,拿著一把尺寸比較小的刀,所以有個專門的名詞叫刀馬旦。刀馬旦應工的戲也有很多,例如《破洪州》、《穆柯寨》、《楊門女將·探谷》里的穆桂英,《扈家莊》的扈三娘等。

現在有不少人認為武旦指的就是短打武旦,他們將刀馬旦當作一種單獨的表演行當。許多武旦演員也將自己當作是短打武旦,除了會翻會打之外,根本張不了口,也不會表演。而事實上,武旦包括刀馬旦,但是二者又有不同的地方。我們要做的不僅僅是把二者的舞臺表演和技藝學好,更重要的是弄清楚二者的異同,使二者的表演特色結合在一起,融會貫通地體現在我們自己的舞臺實踐當中。

1.武旦表演特色

武旦是京劇旦行中的一支,特點是以“武”為主,大多扮演精通武藝的女性,不論是女將、女神、女妖,不論是馬上馬下、水里空中,都是技高一籌、武藝超群的角色。如果說屬于文行的青衣,運用“四功”以“唱”為主,是側重以“歌”來表演角色,那么以“武”為特性的武旦在“四功”中側重“打”、側重“做”(包括身段工架表情表演等),即側重用“舞”來塑造人物。武旦行當的表演主要要求演員身段動作的剛健飄灑、撲跌翻騰的輕捷利索、對打舞蹈的嫻熟迅疾和打出手的穩練靈快。武旦這一行當與武生、武凈,武丑相區別而獨具特色的“看家本領”及表演手段有三功:蹺功、頂功、出手功。近幾十年來,武旦三功中的蹺功和頂功已經十分罕見,僅僅剩下“打出手”。 “打出手”主要是用于神話劇中仙子和妖精一類人物的表演中,帶有很強的技術性,而且能充分體現武旦表演的程式性。

2.刀馬旦表演特色

如果說武旦的表演是火熾猛烈,刀馬旦的表演則多了一份穩健、明麗,顯得更加的英姿颯爽。刀馬旦側重說白、做派,而精簡演唱、武打。具體特點和要求如下:

說白:兼容韻白、京白、“風攪雪”三種形式,要求以恰如其分的語言、語氣刻畫鮮明的人物個性。

做派:要求具有漂亮的身段功架、真實的表情神態,追求“身上”玲瓏剔透,“臉上”傳神自然。

演唱:刀馬旦一般不是成本大套的唱,講究的是唱情感、唱氣勢。

武打:少而精,簡而明,無須表現強悍,但務必展示矯健靈巧的本質特征。

3、融會貫通

武旦和刀馬旦在藝術上的不同點有很多,例如《扈家莊》里的扈三娘與《打焦贊》中的楊排風。扈三娘帶蝴蝶盔、插雉雞翎、穿改良靠,與穿打衣打褲的楊排風在舞臺表演形式上有許多相像之處。但是,扈三娘屬于刀馬旦,我們在演繹人物上就應該區別對待了。在楊排風的人物塑造上主要是抓住其玲瓏活潑的一面,而對于刀馬旦應工的扈三娘則更應該突出其勇猛善戰的一面。著名京劇武旦藝術家李金鴻先生在《談京劇武旦》一文中有這樣一段話:“我認為靠功戲要注意表現人物的感情和舞蹈動作的美與有力。扎靠與不扎靠在動作上就要有所區別。扎靠和穿打衣打褲不同,如把穿打衣打褲時的動作方法用到扎靠戲上,就會感到膀子張不開,動作小,不精神。扎靠戲的動作要大,走腳步也要稍大些,腳尖要稍撇點,這樣在人物上就有了氣魄。翻身的時候應使靠旗掃地,涮腰時要用點腿塌下去,這樣涮腰的幅度大,也有了沖的勁頭。扎靠戲的舞蹈動作和開打都比不扎靠要難。若要使觀眾看到演員穿上這樣笨重的服裝,動作起來還要很帥,很美,不經過艱苦努力是做不到的,更不用說有時還有扎靠翻筋斗的表演了!”總的說來,刀馬旦可供武旦吸取的營養要素,我認為主要有以下三個方面:

(1)表演方法:文武兼備,自覺遵循“武戲文演”的原則。

(2)表演技能:全面掌握唱、念、做、打的表演要領,能演唱,善表情,學會剛中寓柔,挺秀而不暴烈。

(3)演出劇目:刀馬旦扮演的角色與武旦相同相近,為武旦豐富劇目、拓展表演提供了豐富的條件。

二.刻畫人物、文武并重

京劇武旦“演人物”,據說是始于京劇武旦“閻派”表演藝術的創始人閻嵐秋先生。在閻先生之后的很多武旦表演藝術家也都非常注意刻畫人物。比如宋德珠先生,把扈三娘的傲慢、跋扈塑造得很到位。

關肅霜老師演的《盜仙草》和《盜庫銀》,同樣是“盜”,但演來各有不同。白蛇“盜草”為救夫命,與仙童拼死相爭,表演呈幽怨、忍耐、力奪三個層次的變化。她憑借眼神的表演,極其細微地展現出白蛇內心的沉痛、悔恨和焦急的心境。青蛇“盜銀”,捉弄贓官,勝券在握,從容鎮定,表現出胸有成竹、剛毅潑辣的性格心態。再如《打孟良》和《打焦贊》,同是楊排風,但打孟良是果斷中帶有風趣,打焦贊是機智而又調皮,因此表演風格各有特色。